Silvester und Neujahr

Der Papst Silvester I. starb am 31. Dezember 335.

Mit seiner späteren Heiligsprechung erhielt sein Todestag seinen Namen.

Mit der Kalenderreform Julius Cäsars war der

1. Januar als Jahresbeginn bestimmt worden.

Der Jahreswechsel wurde schon früh von rituellen Festen und Volksbräuchen begleitet. Die bösen Geister vom vergangenen Jahr sollten durch Lärm vertrieben werden.

Eine weitere Tradition war, dass im Blick auf das neue Jahr die Zukunft gedeutet wurde beispielsweise mit Bleigießen oder Horoskopen.

Und nun wünsche ich euch allen für das neue Jahr viel Glück und Erfolg. Und vor allem: bleibt gesund!

Süße Versuchung

Wie wär’s mit etwas Schokolade?

In die Schublade legen, das wär‘ doch schade!

Oder eine Likörpraline?

Ach, vergessen wir die schlanke Linie!

Kuchen? Selbstverständlich gern.

Eine Diät liegt im Winter fern.

Dazu Kakao ganz ohne Reue,

an dem ich mich köstlich erfreue.

Genießen wir so die kalten Zeiten

und werden im März die Kleider weiten.

Ein ganz besonderer Adventskalender

Jedes Jahr öffne ich die Türchen des Rumänienadventskalenders und bin begeistert von den spannenden Beiträgen, die man dahinter findet.

Er ist mit so viel Liebe gestaltet und man erfährt viel über dieses Land, über die Leute und auch über die Kultur.

Ich wollte Euch dies nicht vorenthalten. Schaut einfach mal rein - ihr werdet begeistert sein. (auf das Bild klicken!)

2. Advent

Pünktlich zum 2. Advent präsentiere ich heute meine blühende Amaryllis.

Sie hat insgesamt sechs Blüten, davon blühen zurzeit fünf.

Ich wünsche euch einen schönen 2. Advent.

Adam und Eva

Wie weise war der liebe Gott,

als Adam aus dem Staube

zuerst erschuf, und dann das Weib

Eva, die sanfte Taube.

Hätt' er zuerst das Weib gemacht,

Eva, die sanfte Taube,

Herr Adam machte sicherlich

sich selbst dann aus dem Staube.

(unbekannt)

Der Russenfriedhof in Reichenbach/Fils

Am Ortsrand von Reichenbach, an einem abgelegenen Ort, an dem niemand zufällig vorbeikommt, liegen die Gebeine von 28 Menschen.

Es waren Zwangsarbeiter und ihre Kinder, die meist kurz nach der Geburt gestorben sind. Würdevolles Verweilen hält sich hier beim Verkehrslärm der B10 und den Blick auf einen Lagerplatz sehr in Grenzen. Deswegen hält man die Lage des Friedhofs für nicht besonders pietätvoll.

In die Grabsteine sind Namen, Geburts- und Sterbedatum der einzelnen Personen eingraviert. Manche sind allerdings verwittert und unleserlich.

Ich lese die Inschriften, sie machen mich traurig:

Anetta Dobronova, 1943-1943.

Iwan Badalka, 1943-1943.

Swetlana Kusnictzowa, 1944-1944.

Elisaweta Alexejewa, 1943-1944.

Viele Säuglinge, noch kein Jahr alt, sind neben den Erwachsenen bestattet.

In der Mitte der Anlage steht ein russisch-orthodoxes Gedenkkreuz.

In der Bahnhofsunterführung in Reichenbach existiert eine Tafel mit der Inschrift:

EHEMALIGES ZWANGSARBEITERLAGER

IN REICHENBACH AN DER

FILS

WÄHREND DER NATIONALSOZIALISTISCHEN GEWALT-

HERRSCHAFT BEFAND SICH VON 1942 BIS 1945

ZWISCHEN DER FILS UND DER BAHNLINIE EIN ARBEITS-

LAGER MIT 600 RUSSISCHEN ZWANGSVERSCHLEPPTEN.

SIE WAREN ÜBERWIEGEND IN DEN WERKSTÄTTEN DER

DAMALIGEN DEUTSCHEN REICHSBAHN EINGESETZT.

39 LAGERINSASSEN, DARUNTER

24 KLEINSTKINDER

ÜBERLEBTEN DIE STRAPAZEN NICHT. IHRE GRABSTÄT-

TEN SIND AUF EINEM EIGENEN KLEINEN FRIEDHOF AN

DER

FILSSTRASSE UND AUF DEM FRIEDHOF DER GEMEINDE.

GEMEINDE REICHENBACH AN DER FILS

Inzwischen geht man davon aus, dass deutlich mehr als 1000 Zwangsarbeiter in Reichenbach waren. Man schätzt etwa 1800.

Lady in yellow

Als ich sie gesehen habe, war ich ganz verrückt nach ihr.

Sie sitzt da, hält ihre Handtasche fest und ist ganz in Gedanken.

Was sie wohl denkt?

Ganz bestimmt gefällt ihr dieses Plätzchen, wo sie bei Wind und Wetter ausharrt.

Sie blickt zu einem Schloss, das einem Märchen entsprungen zu sein scheint.

Wartet sie auf einen Prinz?

Ich weiß, nun habe ich euch neugierig gemacht und ihr wollt erfahren, wo diese Lady ihren Platz eingenommen hat.

Schaut einfach mal hier rein.

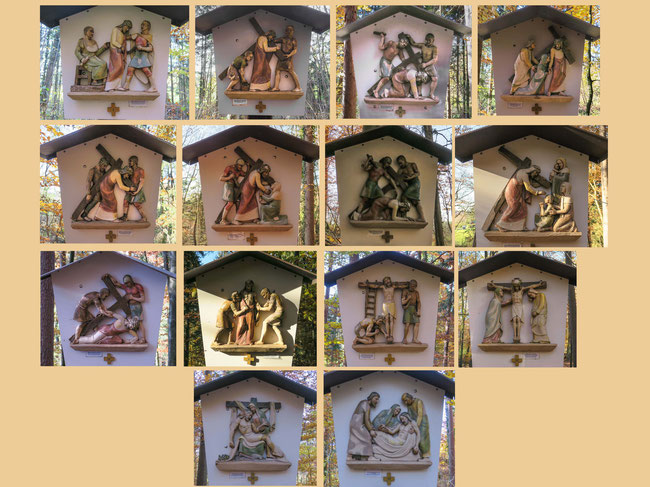

Spaziergang zur Mariengrotte

Heute nehme ich euch mit zur Mariengrotte in Wernau.

Vom Parkplatz aus gehts quer durch die Kleingarten-Anlagen der Wernauer Gartenfreunde hinauf zum Wald, wo sich gleich die Mariengrotte befindet.

Es ist ein idyllischer Ort des Gebets und Meditation.

Man kann gleich erkennen, dass er mit viel Liebe gepflegt und erhalten wird. Überall findet man frische Blumen und viele Engelchen-Figuren.

Vor der Grotte befindet sich ein Sitzkreis. Im Jahr 2007 wurde alles restauriert.

Auch geht von hier aus ein Kreuzweg. Die 14 Holztafeln mit geschnitzten Figuren beschreiben den Leidensweg Christi.

Neben der Grotte befindet sich die Marien-Quelle.

Türgriffe # 3

Diesmal kann ich einen ganz besonderen Türgriff präsentieren.

Er stammt aus dem 18. Jahrhundert und ist inmitten künstlerischer Türbeschläge an der Eingangstür der Dreieinigkeitskirche in Lichtenau zu finden.

Aber auch andere Türklinken aus meiner reichhaltigen Sammlung wollen gezeigt werden. >>>

Die Festung Lichtenau

Bei der Besichtigung der Festung, stellte ich gleich die Ähnlichkeit mit der Nürnberger Burg fest.

Ich lief durch den Innenhof und war beeindruckt von den mächtigen Gebäuden, Türmen und Mauern.

Die Anlage hat eine lange Geschichte, sie wurde sogar als Zuchthaus genutzt.

Unterwegs im Wörnitztal

Fährt man durchs Wörnitztal, kann man schon von weitem die mächtige Klosterkirche von Auhausen sehen.

Ich habe sie mir mal genau angeschaut und war überwältigt von der um 1120 im romanischen Stil erbauten Kirche.

Erst recht war ich beeindruckt, als ich zuhause von der beeindruckenden Geschichte des Klosters und der Kirche erfuhr.

Bei solchen Recherchen geht es mir immer so, dass ich am liebsten nochmal dahinfahren möchte, weil ich das Eine oder Andere nicht gesehen habe oder einfach nochmal anschauen möchte.

Ich möchte euch diese Geschichte und die vielen Fotos nicht vorenthalten und verweise auf meinen Link.

Die sieben Schwaben

Als zugereister Schwabe kenne ich zwar das Märchen, aber die Namen der sieben "Helden" kannte ich nicht.

Nun bin ich schlauer:

Voran ging der Herr Schulz, der Allgäuer. Er wurde so genannt, weil er aus dem Allgäu stammte.

Dann kam der Jackli, genannt der Seehas, weil er aus Überkingen am Bodensee kam.

Hinter ihm ging der Marli, genannt der Nestelschwab. Er hatte statt der Knöpfe Nesteln an den Hosen.

Dem folgte der Jergli, der Blitzschwab. Er hatte sich die Redensart „Potz Blitz“ angewöhnt. Deshalb wurde er so genannt.

Als Nächster ging der Michal, der Spiegelschwab. Er hatte die Gewohnheit, seine Nase immer an den Ärmeln seines Jankers abzuputzen, der davon einen gewissen Spiegelglanz annahm.

Der Hans, der Knöpfleschwab war der Vorletzte. Er verstand es, gute „Knöpfle“ (Spätzle) zu kochen.

Und zuletzt kam Veitli, das war der Gelbfüßler. Er stammte aus der Bopfinger Gegend, deren Einwohner Gelbfüßler genannt werden. Die Bopfinger wollten einst einen Wagen voll Eier ihrem Herzog als Abgabe bringen und dachten, sie könnten Platz sparen, indem sie die Eier mit den Füßen stampfen. Davon wurden ihre Füße logischerweise gelb.

So zogen die Helden aus, um Großes zu vollbringen.

Zuerst jagte ihnen eine Hornisse einen Schrecken ein. Herr Schulz hielt deren Brummen für eine Trommel und rannte davon. Bei seiner Flucht sprang er über einen Zaun und genau auf die Zinken eines Rechen, der vom Heumachen liegen geblieben war. Der Stiel des Rechens traf ihn mitten im Gesicht, deshalb meinte er, es habe ihm jemand eins übergebraten.

Daraufhin kamen die anderen sechs dazu und merkten, dass hier gar kein Feind da war.

Ein paar Tage später begegneten sie einem Hasen, der in der Sonne schlief. Er streckte seine Ohnen in die Höhe und hielt die großen gläsernen Augen starr offen. Die Abenteurer erschraken bei dem Anblick des grausamen und wilden Tieres. Sie trauten sich aber nicht zu fliehen. Das Ungeheuer könnte ihnen ja nachsetzen und sie verschlingen. So beschlossen sie, den Kampf aufzunehmen und machten sich Mut. Sie gingen laut schreiend auf das vermeintliche Untier los. Davon erwachte der Hause und sprang eilig davon.

Voller Freude und Erleichterung rief der Herr Schulz: "Potz, Veitli, lueg, lueg, was isch des? - Das Ungehüer ischt a Has."

Auf den glücklichen Ausgang dieses Abenteuers folgt bei den Gebrüder Grimm ein ganz märchenuntypisches Ende:

Die sieben Schwaben wollten die Mosel überqueren. Deshalb riefen sie einem Mann am gegenüberliegenden Ufer zu und fragten wie sie hinüberkommen könnten. Wegen der Entfernung und ihrer Sprache verstand der Mann die Worte nicht und fragte in seinem Trierischen Dialekt: "Wat? Wat?"

Der Herr Schulz meinte, er solle waten und ging voran, worauf er im Schlamm und in den Wellen versank. Nur sein Hut trieb noch auf dem Wasser.

Die anderen sechs hörten einen Frosch quaken und meinten, sie wurden von ihrem Genossen auch zum Waten aufgefordert, sprangen ins Wasser und ertranken.

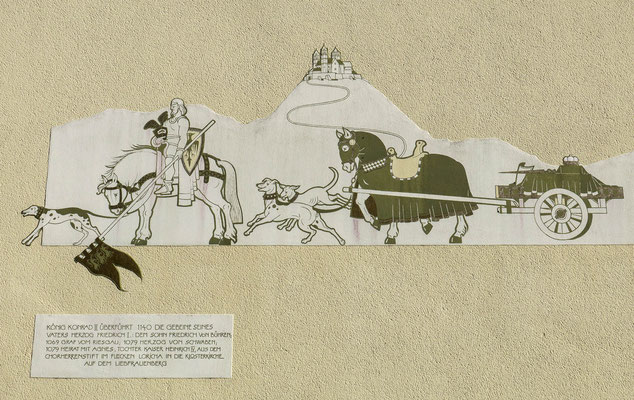

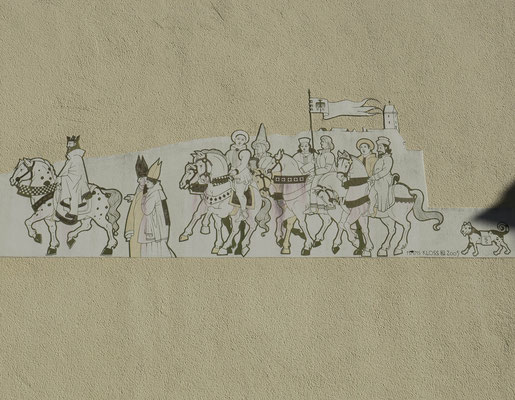

Auf den Spuren der Staufer

Am vergangenen Sonntag besuchte ich wieder einmal das Kloster Lorch, das von den Staufern um 1100 gegründet wurde.

Der Hauptgrund war, an einer Führung teilzunehmen, bei der das Rundbild der Staufergeschichte vom Künstler Hans Kloss erklärt wurde. Auch aus dem Leben der Irene von Byzanz, der „Rose ohne Dorn“, wie sie der Minnesänger Walther von der Vogelweide nannte, wurde erzählt. Irene von Byzanz ist hier im Kloster begraben.

Einzelheiten über das Kloster, der Staufer und des Rundbildes sind hier zu erfahren. Und natürlich auch von der Irene von Byzanz.

Ein historischer Kriminalfall

Im Denkendorfer Wald erinnert ein Gedenkstein an einen Mord, den Wilderer an den Revierförster Heinrich Rottner im Jahr 1947 begangen haben.

Schon längere Zeit wurde damals der Revierförster vermisst, bis man ihn in einem tiefen Graben, zugedeckt mit Steinen und Ästen fand. Er hatte noch die Rucksackschnur um den Hals, mit der er erdrosselt wurde.

Vermutlich ertappte der Förster die beiden Täter beim Wildern. Sie hatten Schlingen bei sich, womit sie Hasen und Rehe jagten. Es muss zu einer Rauferei gekommen sein. Den Förstern war es untersagt, ein Gewehr zu tragen.

Die beiden Wilderer wurden ausfindig gemacht, einer davon nahm sich daraufhin das Leben.

Die Inschrift auf dem Gedenkstein lautet:

„Hier wurde

am 14.6.1947 unser Jagdfreund

Heinrich Rottner, Rev. Förster

durch Wilderer ermordet.

Jagdvereinigung Esslingen“

Eine solche Situation war kein Einzelfall, über einen ähnlichen Fall habe ich schon berichtet (runterscrollen).

Burgruine Hofen

Mit ihren hohen Restmauern steht die Burgruine hoch über dem Neckar in Stgt.-Mühlhausen.

Sie diente zur Sicherung wie erst die Engelburg (runterscrollen) der Neckarfurt und einer Fähre.

Fotos und Geschichte-Infos gibts hier

Kürbisausstellung in Ludwigsburg

Wieder einmal besuchte ich die weltgrößte Kürbisausstellung beim Ludwigsburger Schloss.

Das Thema war dieses Mal die fantastische Unterwasserwelt.

Die Fotos habe ich in meiner Fotogalerie eingestellt.

Auf Vorratsuche

Unterwegs in Öhringen

Das „Unterwegs“ bezieht sich diesmal nicht wie sonst immer auf einen Stadtrundgang.

Nach Besichtigung der Weibertreu-Ruine und des Römischen Gutshof in Weinsberg suchten wir hungrig ein Restaurant, wo wir bei diesem Bilderbuchwetter draußen essen können.

Und wir wurden in Öhringen direkt auf dem Marktplatz in einem griechischen Restaurant fündig und köstlich versorgt.

Da wir uns schon fast auf der Heimfahrt befanden, schauten wir uns danach nur kurz das Schloss und den Schlosspark an.

Der „Lange Bau“ ist der älteste Teil des Schlosses. Er entstand 1611/1616.

Das Schloss war Witwensitz für Gräfin Magdalena von Hohenlohe, die Witwe des Grafen Wolfgang II. von Hohenlohe.

Sicher wäre interessant, noch mehr zu erfahren, vielleicht ein anderes Mal.

Der Römische Gutshof mit Badeanstalt

Am Fuße des Burgberges Weibertreu in Weinsberg befindet sich die ehemalige Badeanlage eines römischen Gutshofs. Er zählt zu den ältesten römischen Bauten in Baden-Württemberg.

Zufällig stieß man beim Ausgraben eines Baumstumpfes im Jahr 1906 auf die Reste einer römischen Baderuine.

Erst im Jahr 1977 erfolgten weitere Ausgrabungen. Dabei wurden weitere Teile des dazugehörigen Gutshofes aufgedeckt, die heute teilweise überbaut sind.

Man kann hier die Technik der Fußboden- und Wandheizung (Hypocaustum) gut erkennen.

Es ist anzunehmen, dass der Gutshof um 150 n. Chr. gegründet wurde. Somit fällt also die Errichtung in die Zeit, als unter Kaiser Antoninus Pius der Neckarlimes aufgegeben wurde.

Der Gutshof bestand bis zum Fall des Limes um 250 n Chr., vielleicht auch länger.

Im Mittelalter wurde der Gutshof als Steinbruch benutzt, so wurden große Stellen der Gebäudemauern weitgehend abgetragen.

Vom ehemaligen Haupthaus sind nur noch zwei Räume restauriert, davon ist einer mit Fußbodenheizung.

Eidechsenparade

Während unserer Besichtigung der Burgruine Weibertreu wuselte es regelrecht von Eidechsen an den sonnenbetrahlten Steinmauern.

Schaut mal >>>

Burgruine Weibertreu - Eine Burg mit großer Vergangenheit

Auf meiner Da-will-ich-hin-Liste stand dieses Ziel schon lange. Nun war ich bei schönstem Wetter dort und war sehr beeindruckt.

Ich wusste ja, dass die tapferen Frauen einst ihre Männer auf dem Rücken von der Burg hinab getragen haben, aber die genauen Umstände kannte ich nicht.

Die Burg wurde im Streit um die Deutsche Königskrone Schauplatz eines erbitterten Kampfes zwischen den Staufen und den Welfen.

Über die umfangreiche Geschichte habe ich hier berichtet.

Der Stadtgarten von Schwäbisch Gmünd

Die Beiträge über Schwäbisch Gmünd schließe ich heute mit dem Rundgang durch den Stadtgarten ab, wo das traumhafte Rokokoschlösschen mitten steht.

1780 ließ es Bürgermeister Georg Franz Stahl als Lustschloss für seine Frau errichten.

Sehr interessant finde ich die Sonnenuhrpyramide mit mechanischem Räderwerk.

Sie ist Sonnenuhr und Windanzeiger in Einem. Mit insgesamt

11 Bronzeblöcken und an 4 Steinkanten wirft die Sonne ihren Schatten auf 17 Skalen, an denen sich die wahre Ortszeit ablesen lässt.

Eine Wetterfahne an der Spitze bewegt im Inneren über ein Räderwerk zwei seitliche Windzeiger und in einem ovalen Guckfenster erscheinen acht verschiedene Figuren, an denen die Windrichtung ebenfalls abgelesen werden kann.

In diesem sehr interessanten Link ist die Funktion der Sonnenuhr ausführlich beschreiben.

Und dann gibt es noch den Geigerbrunnen. Er soll an den „Geiger von Gmünd“ erinnern, nach der gleichnamigen Ballade von Justinus Kerner von 1816.

Der arme Geiger hat durch seine Musik das Bild der heiligen Cäcilia in einer Gmünder

Kapelle so sehr rührt, dass es ihm seinen goldenen Schuh zuwirft. Er wurde daraufhin als Kirchendieb verdächtigt und zum Tode verurteilt.

Um seine Unschuld zu beweisen, schenkte ihm die Heilige Cäcilia auch ihren zweiten Schuh.

Hier könnt ihr noch mehr von Justinus Kerner und über den Geiger erfahren.

Und immer wieder beeindruckend sind die gemalten Bilder dazu vom Künstler Hans Kloss, ebenfalls in diesem Link zu sehen.

Vom Staddtgarten aus hat man einen schönen Blick über die Rems auf das Forum Gold und Silber.

Es ist ein wahrer Blickfang und wurde 2014 zur Landesgartenschau eingeweiht. Dieser Neubau war für die Gmünder anfangs noch gewöhnungsbedürftig, aber dieser Hingucker mit der goldfarbenen Umhüllung ist inzwischen auch mit das Wahrzeichen der Stadt geworden. Je nach Lichteinstrahlung schillert es in warmen Tönen.

Und nun gibts noch ein paar Impressionen:

Wieder einmal unterwegs in Schwäbisch Gmünd

Ich habe euch ja schon angekündigt, dass ich diese Stadt noch näher kennenlernen möchte und ich nochmal dahin fahre. Sie bietet so viel Interessantes und Sehenswertes.

Als ich vor Jahren dort war, habe ich von der Stadt wenig, eigentlich gar nichts gesehen, weil ich die Felsenkirche Sankt Salvator besucht habe, die sich am Stadtrand befindet.

Vor kurzem habe ich ja schon die Johanneskirche und das Heilig-Kreuz-Münster vorgestellt.

Heute geht es quer durch die Stadt.

> > >

Bei meinem letzten Stadtrundgang gab es schon Fotos vom Marienbrunnen, der auf dem Marktplatz steht Diesmal habe ich ihn mir genauer angesehen.

Er ist etwa 350 Jahre alt.

Die Heilige Maria ist dargestellt mit zwei Seiten.

Die Vorderseite zeigt Maria mit ihrem Sohn Jesus auf dem Arm. Sie trägt die Haare offen. Rechts und links von ihr sieht man zwei Engel. Der linke Engel steht auf dem Kopf. Warum?

Die Rückseite stellt die Jungfrau Maria dar. Sie hat geflochtene Haare. Auf der Weltkugel, auf der sie steht, tritt sie mit ihrem Fuß auf eine Schlange, was bedeutet, dass sie das Böse auf der Welt zertritt.

Außen an dem Brunnen sind 10 verschiedene Wappen von reichen Familien aus Schwäbisch Gmünd angebracht.

Die Stadt war vor 1350 von einer Stadtmauer umgeben und besaß insgesamt 24 Türme und Halbtürme.

Im 18. und 19. Jahrhundert wurde dieser Mauerring bis auf wenige Reste abgebrochen. Es blieben noch 6 Türme stehen.

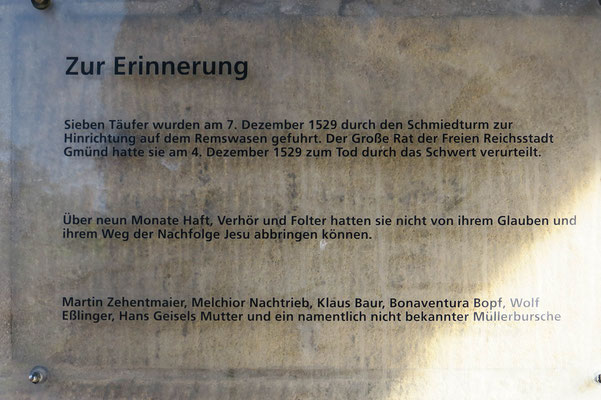

Der Schmiedturm ist ein Torturm in der äußeren Stadtmauer vor 1350 (Höhe 32 m).

Das obere Turmgeschoss mit der ehemaligen Türmerwohnung wurde vermutlich 1498 aufgesetzt.

Auf der Wappentafel sind die städtischen Wappen zu sehen.

Der Wasserturm stand vor 1350 in der äußeren Stadtmauer (Höhe 26,80 m).

Durch eine Bogenöffnung unter dem Turm floss der Höferlesbach in die Stadt hinein.

1980/81 wurde er von der „Katholischen Studierenden Jugend“ ausgebaut.

Dach Dachwerk stammt von 1409 und 1489.

Der Rindenbacher Torturm befand sich an der äußeren Stadtmauer.

Er ist 35,50 m hoch.

Die hellen Steine an der Fassade stammen aus der Belagerung von 1546 (Schmalkaldischer Krieg). Es sind Einschläge durch Kanonenkugeln.

Der Dachstuhl stammt aus dem Jahr 1420

Der Turm wurde 1997-1999 renoviert.

Der Fünfknopf-Turm ist ein ehemaliger Wehrturm in der äußeren Stadtmauer. Er ist 27 m hoch.

Bis 1918 war er mit Brandwächtern besetzt, danach wurde er als Wohnturm genutzt.

Der Turm markiert in der Reichsstadtzeit bis 1802 die westliche Stadtgrenze an der dortigen Stadtmauer. Die äußere Schale des Turms bilden Buckelquadern mit Zangenlöchern, während große Teile des Innengerüsts und des Dachstuhls aus der Erbauungszeit von 1423-1425 stammen. Die Dacherker sind aus dem 16. Jahrhundert.

Es folgten Renovierungen in den Jahren 1933 und 1960/70.

Mit seinen fünf Kugeln auf dem Dach (die Schwaben sagen zu Kugeln Knöpfe) dient der Turm heute als Aussichtsturm.

Der Königsturm ist mit seinen 40 Metern der größte Stadt-Turm.

Er wurde im 14. Jahrhundert gebaut und stand in der äußeren Stadtmauer.

Der Königsturm hat eine rote Fassade an der Nordseite, die früher mit Ochsenblut angemalt wurde. Die Südfassade ist rund.

Im Untergeschoss – man kann auch Keller dazu sagen – war ein Gefängnis.

Zur Zeit der Hexenprozesse wurden in das Verlies Frauen eingesperrt. Zu diesem finsteren Loch gab es nur einen einzigen Zugang und das war eine runde Öffnung in der Mitte vom Raum. Man kann eine Jahreszahl „1660“ erkennen, die wohl eine Frau, eine angebliche Hexe, eingeritzt hat.

Da im Jahr 1569 der Königsturm stellenweise abgebrochen war, vermutet man, dass die Beschädigungen von den Belagerungen von 1546 (Schmalkaldischer Krieg) stammen.

So, nun haben wir unseren Turm-Rundgang beendet.

Es gibt noch einen Faulturm, der ist mir leider "entgangen".

Nächstes Mal gehen wir in den Stadtgarten. Ihr könnt gespannt sein, denn da gibt es viel zu sehen.

Es war einmal...

... ein Burgfräulein. Das lebte auf der Eselsburg über dem Tal.

Es wies jeden Freier ab, und so vergingen die Jahre und sie wurde ein altes verhärmtes Burgfräulein.

Ja, sie verbot sogar ihren beiden Mägden jeglichen Umgang mit Männern.

Als diese jedoch einmal mit einem jungen Fischer auf den Eisteich hinausfuhren, sollen sie von der bösen Jungfer in diese zwei „Steinernen Jungfrauen“ verwandelt worden sein.

Noch am selben Abend soll ein Blitz in die Eselsburg eingeschlagen haben. In dem von ihm entfachten Feuer sei die Jungfer verbrannt.

So erklärt die Sage die Entstehung der beiden Felsen im Eselsburger Tal.

Gestern Abend unternahm ich noch einen ausgedehnten Spaziergang auf beiden Seiten der Brenz und besuchte "Steinernen Jungfrauen".

(Diesen "Jungfrauen-Spaziergang habe ich schon 2012 unternommen)

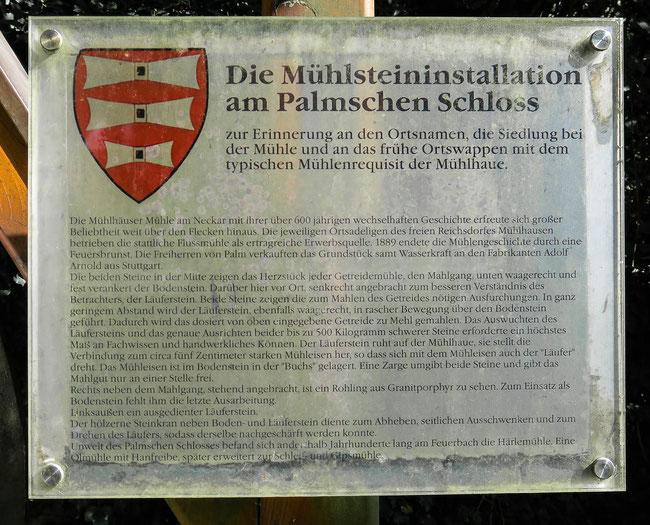

Das Palm'sche Schloss in Mühlhausen

Ein Ausflug nach Stuttgart-Mühlhausen war schon lange fällig, weil mich das Schlösschen und das Drumherum neugierig gemacht

hat.

Im Jahr 1813 ließ Jonathan Freiherr von Palm auf den Fundamenten des ehemaligen Herrenhauses das Schloss im klassizistischen Stil errichten.

1933 erwarb es die Stadt Stuttgart, heute dient es als Bezirksrathaus des Stadtteils Mühlhausen.

Die Palm waren eine deutsche Adels- und Fürstenfamilie aus Esslingen am Neckar. Als Bankiers und Diplomaten schafften Angehörige des Geschlechtes innerhalb von drei Generationen den Aufstieg vom Esslinger Bürgertum in den Reichsfürstenstand.

>>>

Unterhalb des Schlosses steht der Schlossbrunnen, der als Ziehbrunnen diente.

Er wurde im Jahr 1735 erbaut.

Oberhalb des Bogens ist das Palm-Symbol in die Umfassungsmauer eingelassen.

Auch wenn er „Schlossbrunnen“ genannt wird, gehörte er ursprünglich nicht zum Palm’schen Schloss, da dieses ja erst später (1813) erbaut wurde.

Geht man den Weg hoch durch den Park, kommt man am Brunnentrog mit dem Löwenkopf vorbei.

Er befindet sich hinter dem Schloss und stammt aus der Zeit um 1900.

Gleich in der Nähe steht ein Gedenkstein mit der Inschrift „zur Erinnerung an den 21. October 1876“.

An welchen Anlass oder an welches Ereignis der Stein erinnern soll, ist nicht herauszufinden.

Ganz oben in der Anlage sind die Ruinen von der Engelburg (Biberburg).

Es sind nur noch die Überreste der Grundmauern vorhanden, die ins Jahr 1260 zurückgehen.

Unterhalb der Engelburg befinden sich die Eingänge vom Pionierstollen Mühlhausen.

Diese "Höhle" ist ein Luftschutzraum aus den Zeiten des Zweiten Weltkriegs und hat vielen Menschen das Leben gerettet.

Sie von Menschenhand in den Muschelkalk in die Hänge am Neckar geschlagen und gesprengt.

Ich hoffe, euch hat der Rundgang gefallen.

Es gibt noch mehr in Mühlhausen zu sehen. Doch davon berichte ich ein anderes Mal.

Unterwegs in Stetten (Remstal)

Schon einige Male war ich in diesem Städtchen, das inmitten von Weinberghängen liegt. Meistens besuchte ich die Ruine der Y-Burg, die sich ebenfalls umgeben von Weinreben oberhalb Stetten erhebt.

Hier könnt Ihr meinen Blog-Beitrag von 2011 lesen.

Dieses Mal besuchte ich das Schloss in Stetten, von dem ich wusste, dass es als Behinderten-Einrichtung dient, aber nicht wusste, wie schön es mit ihrem angrenzenden Schlosspark ist.

Über die Geschichte des Schlosses berichte ich in der Rubrik „Schlösser, Burgen, Klöster“.

Wasserspeier am Heilig Kreuz-Münster

Insgesamt 80 Wasserspeier ragen in schwindelnder Höhe vom Münster. Einige haben Tierköpfe, andere böse Gesichter. Sie sollen das Böse abhalten.

Heilig Kreuz-Münster in Schwäbisch Gmünd

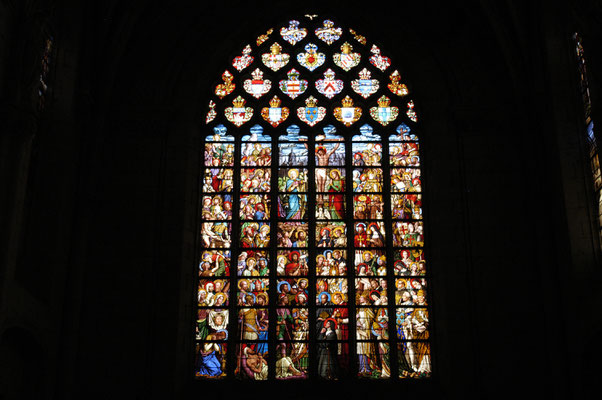

Nachdem ich über die Johanneskirche berichtet habe, möchte ich nun das Heilig Kreuz-Münster vorstellen, das von einem bedeutendem Baumeistergeschlecht, der Parlerfamilie, zwischen 1315 und 1521 erbaut wurde.

Im Jahr 1497 in der Karfreitagnacht ereignete sich eine große Katastrophe. Es stürzten beide romanische Türme ein. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Es wurden bei diesem Unglück 22 Altäre zerstört, was den Schluss zulässt, dass noch weitere Altäre vorhanden waren, als heute.

Heute ist der größte Teil der Altäre, auch der Hochaltar, neugotisch und im 19. Jahrhundert entstanden.

>>>

Hinter dem Hochalter, in der Chorscheitelkapelle findet man eine weitere Besonderheit, das Heilige Grab und eine Figurengruppe um den Sarkophag herum von 1350.

Bemerkenswert ist die wirklichkeitsgetreue Darstellung der Kleidung der Figuren.

Diese Trauergruppe ist vermutlich die zweitälteste noch erhaltene Darstellung weltweit.

An den weißen Stellen hinter dem Grab stehen normalerweise Figuren (u. a. 3 Marien), die den Leichnam Jesu betrauern. Vermutlich wurden sie derzeit restauriert.

Davor schlafen drei Wächter.

Der Sippenaltar in der Sebalduskapelle

Hier befinden sich die fünf klugen Jungfrauen, die früher das Chorsüdportal ziereten.

Sebaldusaltar

Dieser Altar entstand 1506 und wurde benannt nach dem heiligen Sebaldus sowie auch nach seinem Spender, der von der Pest flüchtete und in Schwäbisch Gmünd Zuflucht fand.

Ihn uns seine Frau sieht man links und rechts neben dem hl. Sebaldus, der das Modell der Nürnberger Kirche trägt.

Der Altar zeigt Malereien von Albrecht Dürer.

Die Johanniskirche in Schwäbisch Gmünd

Wie ich schon angekündigt habe, möchte ich euch die beiden Kirchen in Schwäbisch Gmünd zeigen.

Heute: die Johanniskirche.

Wie der Name schon sagt, ist die Kirche Johannes dem Täufer geweiht.

Die angenommene Bauzeit des heute spätromanischen Baus war zwischen 1210 und 1230 im spätromanischen Stil.

Es war die Glanzzeit der Stauferherrschaft. Hier feierte der letzte Staufer Konradin 1266 das Weihnachtsfest vor seinem unglücklichen Italienzug. Im Jahr 1268 endete mit seiner Enthauptung die staufische Dynastie. Die Kirche verlor Bedeutung, die nahegelegene Bürgerkirche, der heutige Münster gewann an Bedeutung.

Im 15. Jahrhundert wurde die Kirche im gotischen Stil umgebaut.

1706/1707 wurde sie nochmals umgebaut im Stil des Barock.

>>>

1869-1880 erfolgte die Reromanisierung: Es wurden an den Seitenschiffen die Decken abgesenkt und der Rückbau des gotischen Chors erfolgte. Die Außenfassaden wurden verziert und der Innenraum wurde durch Carl Dehner ausgemalt.

Das Mittelschiff beeindruckt durch die farbintensiven Malereien von Carl Dehner. Sie stellen Apostel, Propheten und Heilige dar.

Anhand der Verzierungen zwischen den Heiligen, aber auch bei den Aposteln und Propheten, erklärt sich, wie es möglich war, dass Dehner und seine Mitarbeiter die komplette Ausmalung der Johanniskirche in nur zwei Sommern bewerkstelligen konnten: In den Wintermonaten entstanden in der Rottenburger Werkstatt Schablonen: die Umrandung für die Propheten und Apostel, die "Behausungen" für die Heiligen und vor allem das Rankenwerk zwischen den Heiligen.

Der Innenraum

Die Raumgliederung wird durch Pfeilerreihen in drei Schiffe betont. Durch die kleinen Fenster bleiben die Seiten etwas im Dunkeln.

Die Apsis zeigt Christus mit Johannes dem Täufer, Johannes dem Evangelisten und andere Heilige.

Ein herausragendes Werk von kunsthistorischer Bedeutung und spiritueller Ausdruckskraft ist die „Staufische Madonna“, vermutlich aus dem 12. Jahrhundert. An ihrem früheren Standort, außen an der Südwestecke der Kirche, befindet sich seit 1972 eine Replik.

Das Lapidarium

In den Seitenschiffen sind Skulpturen und Originalsteine ausgestellt, die bei Restaurierungsarbeiten ausgetauscht wurden.

Im linken Seitenschiff sind die Originale der Wasserspeier vom Heilig-Kreuz-Münster zu sehen. Es lohnt sich, die filigrane Steinmetzarbeiten genauer zu betrachten.

Im rechten Seitenschiff befinden sich Plastiken der Johanniskirche, größtenteils vom Turm.

Die Legende:

Agnes, die Gemahlin von Herzog Friedrich von Schwaben, verlor ihren Ehering auf der Jagd. Der Herzog gelobte, dass er an der Stelle, an der sich der Ring wiederfände, eine Kirche bauen wird. Man fand diesen Ring im Geweih eines erlegten Hirsches. Friedrich erfüllte daraufhin sein Gelübde und ließ die Johanniskirche an der Stelle errichten. Möglicherweise haben auch die an der Fassade angebrachten Jagdmotive hier ihren Ursprung.

Eine Liebesbotshaft aus Wolle

Ich mache gerne Leute glücklich. So gibt es bei mir kaum verpackte Geschenke, ohne aufgeknüpfte Herzchen, um nur mal ein Beispiel zu nennen, wozu ich sie verwende.

Diese Herzchen habe ich immer vorrätig, so habe ich bei Bedarf schnell welche zur Hand.

Sie sind im Nu gehäkelt, brauche keine 3 Minuten dazu. Außerdem tue ich etwas gegen meinen Kreativ-Virus (virus creativus), der immer in meinen Händen kribbelt.

Herzliche Grüße

Eure Traudi

Hof der Engel

Bei meinem Rundgang in Schwäbisch Gmünd kam ich in den "Hof der Engel", der sich im Innenhof des Spitals befindet.

Der Maler und Bildhauer Friedrich Hechelmann hat einige Engelskulpturen geschaffen.

Unterwegs in der ältesten Stauferstadt

Schwäbisch Gmünd

Viele Sehenswürdigkeiten aus über acht Jahrhunderten lernt man hier kennen. Architektonische Schätze überraschen beim Stadtrundgang, wie zum Beispiel prächtige Patrizierhäuser, Kloster- und Kirchenbauten. Dazu gehören u. a. das Heilig-Kreuz-Münster und die Johanniskirche. Über beide werde ich noch berichten.

Doch jetzt lade ich euch zu einem kleinen Rundgang ein. Klein deshalb, weil ich noch lange nicht alles gesehen habe und weil ich mich erst einmal auf die beiden Kirchen konzentriert habe. Einen weiteren Stadtrundgang werde ich sicher noch nachholen.

Der Glockenturm diente ursprünglich als romanisches Steinwohnhaus. 1497 stürzten die beiden Türme des romanischen Münsters ein, der sich daneben befindet. In der Folge wurde der Glockenturm in dieser jetzigen Form ausgebaut.

Die Mohrenapotheke wurde im Jahr 1763 als einfaches Giebelhaus im barocken Stil umgebaut. Es zeigt reiche Wandmalereien, ursprünglich aus dem Jahr 1765, wurden dann 1901 und Ende der 1950er Jahre durch die heutigen ersetzt.

Frauenalb

Diese Nepomuk-Statue steht an der Albbrücke in Frauenalb.

Auf dem Sockel befindet sich das Wappen der Äbtissin Maria Gertrud von Ichtratzheim.

Wer war diese Äbtissin?

Sie lebte von 1715 – 1761. Man nannte sie die „baulustige Barockfürstin“.

Ein paar Kilometer nördlich von der Klosterruine in Bad Herrenalb befindet sich die mächtige Klosterruine Frauenalb aus dem 12. Jahrhundert: Sie gilt als Wahrzeichen des Albtals.

Über die Geschichte des Klosters kannst du hier nachzulesen.

Titandioxid

Gestern Abend kam in der Sendung Plusminus unter anderem ein interessanter Beitrag über die Verwendung von Titandioxid, das auch auf den Packungen als E 171 oder CI 77891 deklariert wird.

Interessant ist, dass dieser Stoff nur eingesetzt wird zur Aufhübschung der Produkte, damit sie schön glänzen usw. Eigentlich hätte er gar nicht zugelassen werden dürfen, denn er hat überhaupt keinen Nutzen für die Menschen, im Gegenteil.

Angeblich ist er erbgutschädigend und im Verdacht, Krebs zu erregen.

Wir können uns dagegen nicht wehren.

Richtig gefährlich wird es, wenn der Stoff in Form von Nanopartikeln aufgenommen wird, weil sich diese im Darm festsetzen, ihn schädigen und zu Entzündungen führen.

Titandioxid ist zum Beispiel in Zahnpasta, Nahrungsergänzungsmitteln, Backzutaten und auch in Medikamenten enthalten.

Schaut mal bei euren Lebensmitteln, Medikamenten etc. nach. Ihr werden euch wundern.

Klosterruine Bad Herrenalb

Vor zehn Jahren war ich schon einmal hier. Mich faszinierte damals der herrliche Kurpark mit den alten mächtigen Bäumen. Nach einem ausgiebigen Spaziergang durch diesen Park besuchte ich seinerzeit die Klosterruine, die sich neben dem Park befindet; ich habe darüber berichtet.

Damals war ich sehr beeindruckt von diesen mächtigen Wurzeln auf dem Torbogen, die zur sog. „Wunderkiefer“ gehören.

Bei meinem erneuten Besuch war ich neugierig, wie diese „Wunderkiefer“, heute aussieht. Gleich merkte ich, dass sich jede Menge Laub von den benachbarten Bäumen dazugesellt hat und die Sicht zu den Wurzeln etwas verdeckt war.

Aber die Bewunderung, dass es dieser Baum geschafft hat zu überleben, bleibt.

Näheres über die Klosterruine ist hier nachzulesen.

Alte Grenzsteine

Jeder hat sie schon gesehen. Sie markierten einst die Grenzen.

Doch welche Bedeutung hatten sie?

Viele dieser alten Zeitzeugen sind Jahrhunderte alt und zeigen sichtbare Spuren der Vergangenheit.

Die Erscheinungsformen dieser Kleindenkmale sind vielfältig und unterscheiden sich im Material, in der Zweckbestimmung und ihrer Gestaltung.

Oft fristen sie ein Schattendasein und werden oft nur von Ortsfremden staunend wahrgenommen.

Nun fragen wir uns:

Wer setzte denn die Grenzsteine?

Das Setzen von Grenzsteinen war ein Rechtsbrauch von hohem Stellenwert. Es war streng geregelt und durfte bis hinein in das 19. Jahrhundert nur von vereidigten Untergängern vorgenommen werden.

Um das unrechtmäßige Versetzen der Grenzsteine zu verhindern bzw. nachweisen zu können, wurde der exakte Standort des Steins zusätzlich durch einen bezeugenden Gegenstand gesichert. Dazu verwendete man zerbrochene Ziegel- oder Steinplättchen. Eine Grenzkommission ging regelmäßig die Gemeindegrenzen ab. Umgefallene Grenzsteine wurden wieder aufgerichtet, ggf. beim Steinmetz in Auftrag gegeben und neu gesetzt.

Welche Bedeutung hatten Grenzsteine früher?

Sie hatten eine große Bedeutung. Das Verrücken wurde als Verbrechen angesehen und bestraft. Es wurde auch damit gedroht, dass Grenzstein-Verrücker im Jenseits keinen Frieden fänden.

Und nun zeige ich euch meine "Grenzstein-Sammlung" aus meiner Umgebung.

Vergrößert die Bilder durch einen Klick, dann könnt ihr auch sehen, so wie stehen.

> > >

Ruheplätze # 3

Nun ist es mal wieder an der Zeit, ein paar interessante Ruheplätze zu präsentieren. Irgendwie habe ich mit Bernhard etwas gemeinsam, nämlich einen "Bänklefimmel" :-)

Diese sagenumwobene Sitzbank mit Steinkreuz ist etwas Besonderes.

Wie Ihr schon bemerkt habt, sammle ich auch Steinkreuze oder Sühnekreuze.

Hier kann ich beides präsentieren.

Diese Sitzbank ist östlich von Stuttgart-Plieningen zu finden. Sie soll aus dem 17. Jahrhundert stammen.

Hierüber gibt es dreierlei Sagen:

Ein alter Mann aus Plieningen weiß zu berichten, dass sich hier drei Brüder im Streit erdolcht haben. Das Kreuz sei aber früher nicht an der Straße, sondern "mitten im Acker" gestanden.

Andere berichten, dass es an der Kreuzstelle "nicht gehäuer" sei.

Nach einer weiteren Sage sollen unter dem Kreuz Tote einer Schlacht im 30jähringen Krieg liegen.

Aber nun wollen wir uns weitere Sitzgelegenheiten anschauen > > >

Und zu guter Letzt:

Türgriffe # 2

Unterwegs in Winterbach

Dieses Städtchen im Remstal ist eines der ältesten Siedlungen.

Erstmals wurde es urkundlich erwähnt im Jahr 1046.

Bei meinem Rundgang habe ich interessante Fotos machen können.

> > >

In der Ortsmitte steht das Dorf- und Heimatmuseum.

In einem ortstypischen Bauernhaus waren früher die Wohnungen, der Stall die Räume für die Vorratshaltung unter einem Dach untergebracht. Im Dorf- und Heimatmuseum ist der Alltag stets gegenwärtig.

Das Haus wurde 1776 errichtet.

Zum Museum gehört auch die 1995/96 sanierte ehemalige „Hafnerbrennhütte“, die wenige Meter westlich des Museums steht. Dort sind Erzeugnisse der Hafnerei zu sehen. Leider konnte ich nur durch die Fensterscheibe einen Krug fotografieren, weil das Museum nicht geöffnet war-

Das Totengräberhäuschen auf dem Alten Friedhof wurde 1830-1831 errichtet.

Allerdings musste es 1999 wegen Baufälligkeit abgebrochen werden, wurde aber im gleichen Jahr wieder aufgebaut.

Hier werden Geräte der früheren Totengräber ausgestellt und es dient als Lapidarium (Grabmalsammlung)

Dann gibt es noch das Gemeindeback- und Dörrhaus des Oberen Dorfes, das 1847 erbaut wurde und das Gemeindebackhaus des Unteren Dorfes (1864-1865).

Die Michaeliskirche entstand im Jahr 1309. Der Umbau der Kirche erfolgte von 1751 bis 1758.

In Winterbach gibt es auch einen schönen Kräutergarten

Weitere Impressionen

Türgriffe

Bernhard hat mich auf die Idee gebracht, mich mal nach alten Türklinken umzuschaun. Mittlerweile ist einiges zusammengekommen.

> > >

Das Stolch'sche Schloss

Dieses geschichtsträchtige Wasserschloss steht in Trochtelfingen in der Nähe des Flüsschens Eger.

Umfangreiche Renovierungsarbeiten fanden und finden noch statt, sie sollen 2025 fertig sein.

Mit Sicherheit werde ich mir dann daas Schloss nochmal anschauen.

Verständlicherweise konnte ich nur von außen diese alte Gemäuer besichtigen, da es Privateigentum ist und zurzeit umfangreiche Bauarbeiten stattfanden. Der Eigentümer, der Architekt Friedberg Vogelgsang, erfüllte sich beim Kauf dieses Anwesens einen Kindheitstraum.

Einer der ältesten Tierfriedhöfe Europas

Da wohne ich schon 60 Jahre im Esslinger Raum und noch nie habe ich etwas von einem Jagdhundefriedhof, der sich im Esslinger Stadtwald befindet, gehört. Zufällig las ich davon und Ihr könnt euch denken, dass dieser ganz vorne auf meine Da-will-ich-hin-Liste kam.

Der Hundefriedhof befindet sich an einer Kreuzung im Wald zwischen Aichwald-Lobenrot.

Dort stehen 13 angeordnete, kleine Steinquader aus Sandstein, umgeben von über einhundert Jahre alten nordamerikanischen Douglasien, Roteichen und Thujen.

Was hier so unscheinbar liegt, ist einer der ältesten Tierfriedhöfe Europas. Angelegt wurde er von Forstwart Friedrich Wilhelm Hohl (1869-1932), der 1896 unter dem württembergischen König Wilhelm

II. seinen Dienst im Forstrevier Lobenrot antrat und bis zu seinem Tod dort tätig war. Förster Hohl und seine Nachfolger haben dort bis in die 1970er Jahre ihre Jagdhunde begraben, wovon bis

heute die Grabsteine zeugen, die aus kleinen Grenzsteinen gearbeitet wurden.

Die ältesten Gräber stammen, den Inschriften nach, von „Wolle“ und „Lisel“, die 1896 bzw. 1907 geboren und beide 1912 begraben wurden. Die Lobenroter Hundegräber sind damit nur 13 Jahre jünger

als der älteste Tierfriedhof Europas, der „Cimetière des chiens“ von 1899 in Asnières -sur-Seine bei Paris.

Die Grabsteine verraten aber noch mehr. Friedrich Hohl hielt immer mehrere Hunde gleichzeitig. Üblich war neben dem obligatorischen Försterdackel, mit dem die Jagd auf Fuchs und Dachs betrieben

wurde, oft ein größerer Vorstehhund für die Jagd auf Hase und Rebhuhn. Die größeren Hunde hatten zu dieser Zeit aber auch die Aufgabe den Forstbeamten bei Auseinandersetzungen mit Wilderern und

Holzdieben zu schützen. Zu Lebzeiten von Förster Hohl ein durchaus realistisches Berufsrisiko. So wurde 1913 der Forstanwärter Wilhelm Klingler aus Plattenhardt am Betzenberg von zwei Wilderern

erst angeschossen und dann erschlagen. 1919 kam Forstwart Friedrich Stotz im Schurwald bei Hegenlohe bei einem Schusswechsel ums Leben.

Hierüber habe ich schon berichtet (runterscrollen).

Seit den 1980er Jahren gehört der ehemals königliche Wald der Stadt Esslingen.

Seitdem kümmern sich die Förster der früheren Reichsstadt um die letzte Ruhestätte der königlichen Jagdhunde.

> > >

4 bis 5 Meisenknödel . . .

. . . verfüttere ich am Tag.

Dabei sind diese ja eigentlich für Meisen gedacht, aber inzwischen hat es sich herumgezwitschert, dass es bei mir leckere Knödel gibt.

Futterneid ist auch angesagt.

Die Spechte jagen die kleineren Vögel fort und untereinander streiten sie auch.

Wenn ich richtig gezählt habe, sind mittlerweile 3 Buntspechte und 2 Grünspechte Dauergäste.

> > >

Mein Steinreich

Vielleicht habt Ihr schon bemerkt, dass ich eine neue Rubrik "mein Steinreich" angelegt habe.

Ich habe mich entschlossen, Euch meine Steine-Sammlung vorzustellen. Noch sind nicht alle Steine fotografiert, aber der Anfang ist schon mal gemacht.

Wer erlöst die Jungfrau?

Es gibt eine Sage von einer Jungfrau, die zu früheren Zeiten am Fenster der Hochburg sitzt und die Schätze, die in den unzugänglichen Gewölben und Kellern verborgen sind, hütet. Sie wartet bis heute auf einen Menschen, der sie erlöst. Mit ihrem verführerischen Gesang schaut sie in ihrem weißen Gewand aus dem Erker. Sie steigt jede Nacht hinab ins Brettental und wäscht ihr langes Haar.

Einnmal begegnete sie nachts einem Bauern. Sie bat ihn, mit auf die Burg zu kommen, weil sie ihm einen Schatz zeigen wollte. Der Bauer darf davon soviel mitnehmen wie er ohne abzusetzen tragen könne. Er soll dies sooft wiederholen, bis vom Schatz nichts mehr übrig ist. Dann wäre ihre Erlösung gekommen.

Der Bauer war aber zu gierig, er kam mit dem Schatz nicht weit. Denn als er ihn erblickte, raffte er so viel zusammen, wie er im Sack unterbringen konnte. Auf dem Weg zurück wurde ihm die Last zu schwer und so stellte er den Sack ab und verlor die Besinnung. Als er wieder zu sich kam, war der Sack leer.

Die weiße Jungfrau ist bis heute nicht erlöst.

Ich war auf dieser Burg. Die weiße Jungfrau ist mir nicht begegnet, aber ich war von den gigantischen Mauerresten überwältigt

Um welche Burgruine es sich handelt?

Schaut hier mal rein. Ich habe viele Fotos gemacht.

Und umfangreiche geschichtliche Informationen gibts auch.

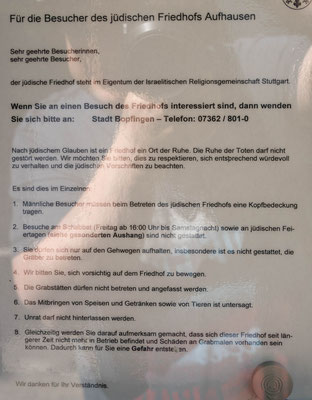

Der jüdische Friedhof in Aufhausen

In Aufhausen, unterhalb der Ruine Schenkenstein wurde im Jahr 1560 ein jüdischer Friedhof angelegt.

Juden aus Baldern, die im Jahr 1658 von dort vertrieben wurden, nahmen die Grabsteine mit und richteten sie auf dem Aufhausener Friedhof wieder auf.

Sie sind die ältesten Grabsteine hier. (Grabstein = Mazewa)

Es wurden auf diesem Friedhof Juden aus den umliegenden Orten hier beigesetzt, zum letzten Mal 1940.

Insgesamt sind heute noch 363 Grabsteine vorhanden.

> > >

Mühsam war der Aufstieg . . .

. . . aber es hat sich gelohnt.

Hätten wir gewusst, dass es einen bequemeren Weg hinauf zur Burgruine Schenkenstein gibt, hätten wir diesen gewählt. Bei diesen Temperaturen sind wir ganz schön ins Schwitzen gekommen.

Aber wir wurden mit der schönen Aussicht belohnt.

Es sind nur ein paar Mauerreste und der Bergfried vorhanden,

Geschichtliches kann hier nachgelesen werden.

Auf den Spuren von Barbarossa

Die Hauptburg der Staufer war bekanntlich der Hohenstaufen.

Doch auch die Burg in Flochberg war für Barbarossa bedeutsam. Sie war seinerzeit von staufischen Ministerialen, die den schwäbischen Herrschern auf ihren Kriegszügen folgten, bewohnt.

Barbarossa hat diese Burg 1188 im Ehevertrag seines Sohnes Konrad mit Berengaria von Kastillien der Braut als Morgengabe zugedacht. Jedoch wurde die Verbindung bald wieder aufgelöst und somit hatte diese Schenkung keine Folgen.

Mehr über die Burgruine: hier klicken

> > >

Der Weg hinauf zur Ruine führt durch ein Wohngebiet mit schnuckeligen Häusern.

Eins davon möchte ich euch noch zeigen:

Bildstöcke (Marterl)

Ein sogenannter Bildstock ist nicht nur ein religiöses Kleindenkmal.

Nicht nur in Alpenländern setzen sie ein Zeichen der Volksfrömmigkeit, sie stehen auch für Dankbarkeit oder erinnern an besondere Unglücksfälle.

Viele Bildstöcke wurden aufgrund eines Gelübdes (ex voto) errichtet, zum Beispiel nach Genesung von einer schweren Krankheit oder als Dank für überstandene Gefahren.

> > >

Der Postillion von Neckartailfingen

Bleiben wir in Neckartailfingen, dem Ort mit dem schiefen Kirchturm.

Neckartailfingen war einst ein wichtiger Punkt für die Postverteilung. Postboten waren ständig unterwegs von Urach nach Stuttgart und machten seit 1598 hier Station.

Das erste Postamt wurde 1807 errichtet. Und auch der Neckarübergang wurde durch den Bau der Sandsteinbrücke erleichtert, die damalige Holzbrücke wurde somit ersetzt.

Der auf der Neckartailfinger Brücke sitzende Postillion erinnert an die vergangene Postgeschichte des Ortes. Er bläst unermüdlich in sein Horn.

> > >

Der vom König bestellte Posthalter Christian Schur wurde zu einem vermögenden Mann. Sein Grabmal an der Kirchenhofmauer erinnert an ihn.

Die Lutherlinde

Bernhard hat schon öfter Fotos von der Lutherlinde gezeigt und mich neugierig gemacht. So verschlug es mich nach Neckartailfingen, um diese geschichtsträchtige Linde in natura zu sehen. Ich war überwältigt von ihrer Schönheit. Ebenso hat mich beeindruckt, wie die mächtigen Wurzeln die Steinbank "festhalten".

Die Lutherlinde wurde am 10. November 1883 zum Andenken an Dr. Martin Luther gepflanzt, der damals an diesem Tag vor 400 Jahren geboren wurde.

Sie steht hoch über Neckartailfingen. Von hier aus hat man einen herrlichen Rundblick bis zur Schwäbischen Alb.

Die Lutherlinde wurde zum Naturdenkmal erklärt.

An der Linde vorbei führt heute der Jakobsweg. > > >

Südtiroler Fladenbrot

Bei vielen Bäckereien habe ich immer wieder versucht, ein wirklich gutes Fladenbrot zu bekommen.. Bis jetzt hatte ich noch kein Glück.

Also heißt es, selber backen.

Und schon dieser erste Versuch gelang.

Ich liebe einfach dieses Anis-/Fenchel-Aroma in diesem Brot. Bin hell begeistert.

zum Rezept: > > >

200 g Roggenvollkornmehl

300 g Weizenmehl (ich habe Weizenvollkornmehl genommen)

30 g Hefe (ich habe Trockenhefe genommen)

1/8 l lauwarme Milch

1/8 l lauwarmes Wasser

2 Eier

1 TL Zucker, 1/2 EL Salz

1 TL Fenchelsamen

1 TL Anis, gemahlen

1 Ei zum Bestreichen

Alles zusammen zu einem festen Teig kneten und zugedeckt an einem warmen Ort 15 Minuten gehen lassen.

Auf einer bemehlten Arbeitsfläche in vier Fladen formen, etwa 2 cm dick. Die Fladen mit einer Gabel mehrmals einstecken, mit Ei bestreichen und nochmals 10 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen und etwa 15 Minuten backen.

Volkslieder

Wie sich doch die Zeiten ändern.

In der Schule lernten wir viele Volkslieder. Der "Musikuntericht" bestand nur aus Singen.

Von vielen Volksliedern kenne ich noch die Texte, meist sogar alle Strophen.

Doch durch die Verbreitung von Musik durch die modernen Medien werden hierzulande kaum noch Volkslieder gesungen, sie wurden von der Popkultur abgelöst.

Und nun schaut mal in meine Brunnen-Galerie rein. Da hat sich nämlich einiges angesammelt.

Weitere Brunnen gibt es hier.

Frühling

Nun endlich haben wir’s geschafft,

den Frühling herzulocken.

Aus den Gräsern sprießt der Saft,

goldgelb blüh’n die Osterglocken!

Sanft streichelt uns die laue Luft,

die Sonne tanzt auf bunten Blüten.

Wir atmen süßen Frühlingsduft –

Schafe ihre Lämmer hüten.

Vöglein zwitschern frohe Lieder,

Hase und Fuchs tanzen Ringelrein.

Ich lass mich unter der Weide nieder

und dichte meinen Frühlingsreim.

© Karin Heuberg

(mit freundlicher Genehmigung)

Die Stiftskirche in Faurndau

Die aus dem 12. Jahrhundert stammende Stiftskirche zählt zu den bedeutendsten spätromanischen Kirchenbauten im südwestdeutschen Raum.

Wenn man vor dem Ostgiebel des Langhauses und der Apsis steht, kann man viele Figuren entdecken:

> > >

(Bilder anklicken, die Beschreibung steht meistens darunter.)

Sogenannte Kelchknospenkapitelle im Vorraum und Würfelkapitelle tragen die einzelnen Säulen.

Die Mittelsäulen mit ihren prächtigen Kapitellen.

weitere Links:

Osterbrunnen in Farundau

https://www.schlossspross.de/2017/04/11/osterbrunnen-2017-4/

Gruhen

Ruhebänke, (auch Gruhbank oder Gruhe) stammen aus der Zeit zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert.

Als Zeugen früherer Transportformen und alter Verkehrswege zählen viele Gruhbänke inzwischen zu den Klein- oder Flurdenkmälern.

Sie sind höher als gewöhnliche Sitzbänke, damit die Benutzer das Transportgut nach der Rast wieder selbstständig aufnehmen konnten.

Im nördlichen Elsass haben sich mehrere Dutzend sogenannte Napoleonsbänke erhalten. Etwa 20 dieser Bänke wurden 1811/12 anlässlich der Geburt von Napoléon-François-Joseph-Charles Bonaparte errichtet.

> > >

Durch dieses Tor . . .

. . . führte heute ein ausgiebiger Spaziergang in Esslingen. Es ist das Neckarhaldetor, das aus dem 14. Jahrhundert stammt.

Der Weg führt durch die Weinberge bis zum Stadtteil "Neckarhalde", vorbei an einer Gruhbank (über Gruhbänke berichte ich im nächsten Beitrag) bzw. weiter entlang des Neckartals.

Fotos zeige ich im Anschluss, habe aber auch weitere Fotos in meiner Fotogalerie (runterscrollen) eingestellt.

> > >

Nachtrag zum Tag des Baumes

Bei meinem heutigen Spaziergang kam ich an dieser "Hungerlinde" vorbei. Sie wurde 1817 als Erinnerung an die schlimme Zeit gepflanzt.

Im April des Jahres 1815 brach der Vulkan Tambora auf der Insel Sumbawa im heutigen Indonesien aus. Die gewaltige Explosion dauerte zwei Tage, die Folgen waren verheerend, allein in dieser Gegend starben 90.000 Menschen.

Das Wetter bei uns nahm einen katastrophalen Verlauf, schwere Unwetter sorgten das ganze Jahr dafür, dass das Getreide, Heu und vieles andere auf den Feldern verfaulte, man hatte kein Viehfutter und kein Getreide. Die Menschen hungerten, die Preise für Lebensmittel gingen steil nach oben.

Hier ist mehr darüber zu lesen.

Über diese Hungersnot habe ich auch schon 2011 berichtet.

Ende Mai kam ich wieder an der Hungerlinde vorbei. Nun kann ich sie in voller Pracht präsentieren:

Friedenslinden

Anlässlich des heutigen „Tag des Baumes“ stelle ich euch zwei Friedenslinden vor, Naturdenkmale in meiner Gegend.

( auf "mehr lesen" klicken )

(. . . übrigens: rechts im Bild, neben dieser Friedenslinde steht eine Ruhebank - man nennt sie auch Gruhbank oder Gruhe.

Was es mit ihnen auf sich hat, schreibe ich demnächst hier.. Ich habe schon eine Anzahl dieser Ruhebänke fotografisch gesammelt.)

> > >

Die Friedenslinde in Esslingen-Zell

Sie wurde im Jahr 1872, einem Jahr nach dem Deutsch/Französischen Krieg gepflanzt.

In dieser Jahreszeit ist sie leider noch nicht grün, aber es ist erstaunlich, dass sie so lange durchgehalten hat. Sie ist mit Stahlseilen gesichert.

Die ehemalige Friedenslinde in Köngen

Seit Juni 2020 gibt es sie nicht mehr. Ein Sturm hat diesen mächtigen Baum umgeknickt.

Leider ist auch die damals darunterstehende Gruhe beschädigt worden, sie gibt es auch nicht mehr.

Gepflanzt wurde die Linde am 13. März 1871 anlässlich einer Friedenssfeier.

Die folgenden Bilder zeigen Reste von der Linde.

Nun noch ein paar Blicke in meine Baum-Galerie.

Die Glotzgassa-Anna

Hier schaut die Anna aus dem Fenster. Sie ist erst aufgestanden und noch nicht „salonfähig“. Will sie frische Luft ins Zimmer lassen?

Nein! Der Grund ist ein anderer: Sie ist auf Sensationen aus, will wissen, was sich alles auf der „Gass'“ tut.

Diese Bronzefigur ist in Köngen (Württ) zu finden. Darunter ist eine Tafel angebracht mit diesem schwäbischen Gedicht:

Glotzt schau beim erschta Lampeschei´

de andre Leut end Schtuba nei,

isch et gwäschet ond ed kemmt,

rennt ans Fenschter bloß em Hemd.

Mit em nasaweisa Glotzfenschterle halb v’rwaxa

hat au g’wiß rutsched Schrempf an de Haxa.

Über die Wohlgestalt des Armes

kecht se anzia ebbes Warmes.

Für de bloße Busa

dät es au a Blusa!

Glotzt emmer, was uff d’r Gaß passiert

bis des nachts – ond des so richtig o’scheniert.

Se isch uff Sensatione aus,

ond hangt na glei viel weit’r raus,

kriegt au Schtielauga druff,

sperrt’s Nosaloch ond d’Goscha uff.

Ond älle and’re

glotzet au‘.

Drom hot des

Glotzgass g’hoißa

früher schau.

Übersetzung:

Schaut schon beim ersten Lampenschein

den anderen Leuten in die Stube hinein,

ist nicht gewaschen und nicht gekämmt,

rennt an Fenster nur im Hemd.

Mit dem Fenster halb verwachsen

hat auch bestimmt rutschende Strümpfe an den Füßen.

Über die Wohlgestalt des Armes

könnte sie anziehen etwas Warmes.

Für den bloßen Busen

täte es auch eine Bluse.

Schaut immer, was auf der Gasse passiert

bis nachts – und das so richtig ungeniert.

Sie ist auf Sensationen aus,

und hängst dann gleich viel weiter raus,

bekommt auch Stielaugen dazu,

sperrt das Nasenloch und den Mund auf.

Und alle andere

schauen auch.

Darum hat das

„Glotzgass“ geheißen

früher schon.

Am Goldboden

Die Hochfläche des

Schurwalds oberhalb von Winterbach wird so genannt.

Der Name Goldboden kommt von der goldgelben Färbung des Liasbodens auf der Hochfläche.

Im Jahr 1841 wurde anlässlich des 25-jährigen Regierungsjubiläums des württembergischen Königs Wilhelm I. eine Eiche gepflanzt, die König-Wilhelm-Eiche.

Ein Jahr später ließ der damalige Revierförster aus demselben Anlass vor der Eiche ein Denkmal errichten, das Goldboden-Denkmal. In einem forstlichen Exkursionsbericht hieß es: „… sie wurde von 28 Paar Ochsen beigeführt, mit dem Ballen gesetzt und gedeiht freudig“.

Ein Jahr später ließ der damalige Revierförster aus demselben Anlass vor der Eiche ein Denkmal errichten, das Goldboden-Denkmal.

> > >

Zusätzlich, etwas vereinsamt, steht hier auch das Hartigsdenkmal, das an den wohl bedeutendsten Forstwissenschaftler der Welt erinnert:

Georg Ludwig Hartig.

Ihm zu Ehren wurde außerdem ein Arboretum angelegt.

Geklaut !

Auf diesem Pfosten war ursprünglich die "Eiserne Hand" montiert.

Schon oft wurde sie gestohlen, die Diebe wurden nie gefasst.

Seit Januar steht hier keine Hand mehr drauf.

Wieder einmal ist sie verschwunden.

Wie sie ausgesehen hat?

Schaut hier mal nach.

Da könnt ihr Genaueres erfahren.

Unterwegs in Wildberg

Wildberg ist auch als traditionsreiche Schäferlaufstadt bekannt. Sie liegt romantisch an dem von der Nagold umflossenen Berghang.

Auf diesem steht heute die Schlossruine, die ich besichtigte.

Dieser Marktbrunnen steht in der Nähe der Ruine. Er wurde 1553 von Blasius Berwart errichtet. Die Brunnenfigur ist aus einem Keuper-Sandsteinblock gehauen und trägt das damalige württembergische Herzogswappen.

So, und nun gehen wir rüber und schauen uns die Schlossruine

an.

Unterwegs in Riquewihr in der Osterzeit

Es sind schon ein paar Jahre her, als ich durch die romantischen Gassen des Ortes schlenderte. Damals waren die Häuser, die zum großen Teil aus dem 15. bis 18. Jahrhundert stammen, liebevoll österlich geschmückt.

Der Ort ist im Laufe der Jahrhunderte und besonders im 16. Jahrhundert dank des Weinbaus und Handels bekannt geworden und hat es zum Wohlstand gebracht.

Er wurde zu einem der schönsten Dörfer Frankreichs gekürt.

Ich wünsche euch ein frohes Osterfest.

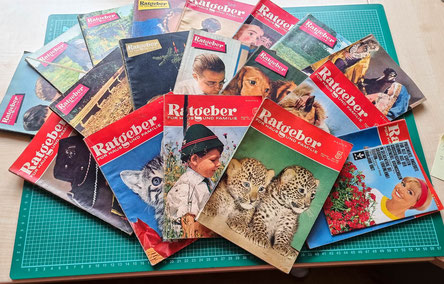

Im Schatten des Mannes . . .

. . . so lautet die Überschrift eines Artikels aus einem alten Ratgeber-Heft. Ich deutete ja schon an, dass ich aus diesen Heften aus den 60er Jahren gelegentlich hier etwas schreiben bzw. zeigen werde.

Heute fiel mir dieser Beitrag auf, aus denen ich hier zwei Ausschnitte zeige. - Zum Glück hat sich bei diesem Thema viel geändert.

Lest selbst:

> > >

Ein Waldspaziergang

Noch ist er farblos, der Wald. Es fehlt am Grün.

Beim gestrigen ausgiebigen Spaziergang gab es aber trotzdem interessante Baum-Formationen zu sehen, die ich in Bildern festgehalten habe.

Ein besonderes Lächeln wurde mir ins Gesicht gezaubert, als ich diesen bemalten Stein auf einem Baumstumpf sah. Zuhause habe ich gegoogelt, um zu erfahren, was es mit der Beschriftung auf sich hat. Ich bin fündig geworden. Schaut mal hier rein, ich finde diese Aktion eine schöne Idee.

> > >

Ein Ort der Ruhe

Heute war ich mal wieder im Denkendorfer Kloster, ein Ort, wo ich gerne bin.

Fotos gibts hier.

Hier habe ich auch meine erste Aufnahme mit der Rollei-Glaskugel gemacht.

Es fing an zu regnen und so hatte ich nicht die Zeit ein besseres Motiv zu suchen. Aber für den Anfang ist es doch ganz gut gelungen - oder? (aufs Bild klicken)

Damals und heute

Mit Glück gelang ich an diese alten Ratgeber-Hefte. Es wollte sie jemand entsorgen und so habe ich sie von der Altpapier-Tonne gerettet.

Sie stammen aus den 1960er-Jahren und sind für mich wertvoll, weil ich gerne Beiträge und Werbung etc. aus dieser Zeit anschaue und lese. Oft schmunzle ich über diese Beiträge und merke dabei, dass sich in diesen 60 Jahen viel geändert hat.

In nächster Zeit werde ich euch daran teilhaben lassen.

Mit einer Benimm-Lektion fangen wir an. (auf "lehr lesen" kliken.)

Der Himmel als Bühne

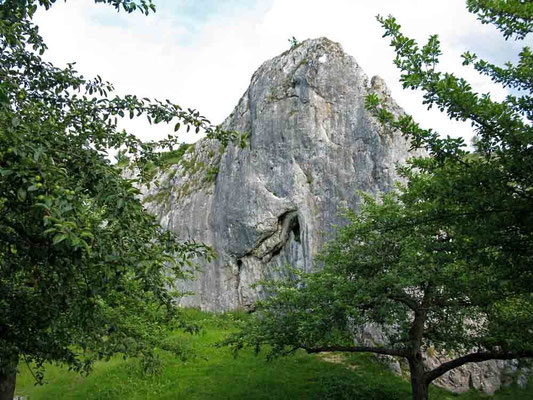

Der Rauhe Kulm

Der Rauhe Kulm steht mitten in einer Vulkanlandschaft in der Oberpfalz.

Er ist 682 m hoch und seit 1949 als Naturdenkmal geschützt. Der mächtige Berg ist schon aus weiter Ferne gut zu sehen.

Mit seinen 25 Millionen Jahren ist es ein alter Vulkan, der jedoch nie ausgebrochen ist.

Nach einem mühsamen Aufstieg kann die herrliche Rundansicht auf das Fichtelgebirge, die fränkische Alb und die nördliche Oberpfalz genossen werden.

Sogar im Mittelalter faszinierte diese Aussicht diejenigen Herrschaften, die auf dem Gipfel eine Burg errichteten. Sie wurde jedoch 1554 zerstört.

> > >

vielleicht auch interessant? Der Železná hůrka.

Impressionen von der Luisenburg

Das Felsenlabyrinth ist ein Felsenmeer aus großen Granitblöcken. Es ist nach der Königin Luise benannt und wurde im 18. Jahrhundert touristisch erschlossen.

Die Bühne der dort jährlich stattfindenen Festspiele ist in Felsen eingerahmt und weit bekannt.

> > >

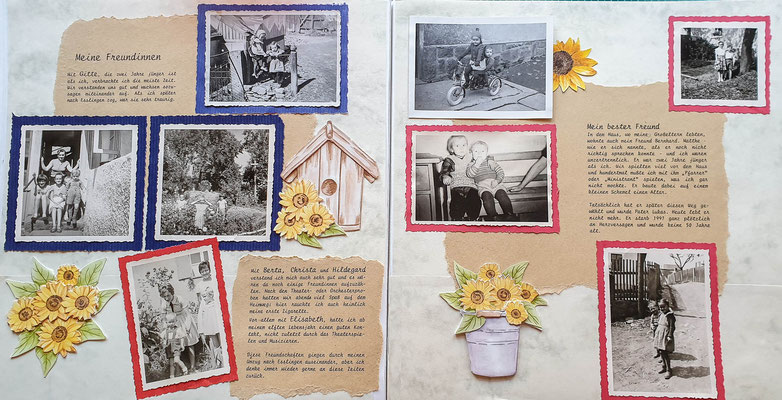

Internationaler Scrapbooking-Tag

Ich hatte das Glück, dass mein Vater viele Fotos von mir machte. Sie waren auch alle feinsäuberlich von ihm in einem Album eingeklebt. Doch der Zahn der Zeit nagte am Album, so dass ich auf die Idee kam, die Fotos in einem neuen Outfit darzustellen.

Ich sammelte alles Mögliche, die zu den Fotos passten und los gings. Das war vor etwa 20 Jahren.

Einige Seiten aus meinem Album zeige ich euch heute, anlässlich des heutigen Internationalen Scrapbooking-Tags.

> > >

Unterwegs in Lorch - Teil 3

Neustart . . .

. . . zum Socken stricken. Die bestellte Wolle ist eingetroffen und gleich musste ich loslegen.

Der nächste Winter kommt bestimmt und man kann nie früh genug anfangen.

Wie sagte schon Wilhelm Busch?

"Kalte Füße sind lästig, besonders die eigenen"

Unterwegs in Lorch - Teil 2

Diese liebenswerte Kleinstadt im Land der Staufer hat einiges zu bieten. Einen kleinen Einblick habe ich ja schon gegeben.

Die geschichtliche Vergangenheit reicht von den Römern (Limes) bis zum Staufergeschlecht und dem weithin bekannten Kloster Lorch, das ich euch schon vorgestellt habe. Sobald man das Kloster wieder besuchen kann, – es ist wegen Corona zurzeit nicht zugänglich – werde ich euch das sehenswerte Stauferrundbild, geschaffen von Hans Kloss, vorstellen.

Auch berühmte Dichter wie Friedrich Schiller und Eduard Mörike weilten in dieser Stadt.

Eine Figur von Mörike steht vor dem Haus, in dem er von 1867 bis 1869 wohnte.

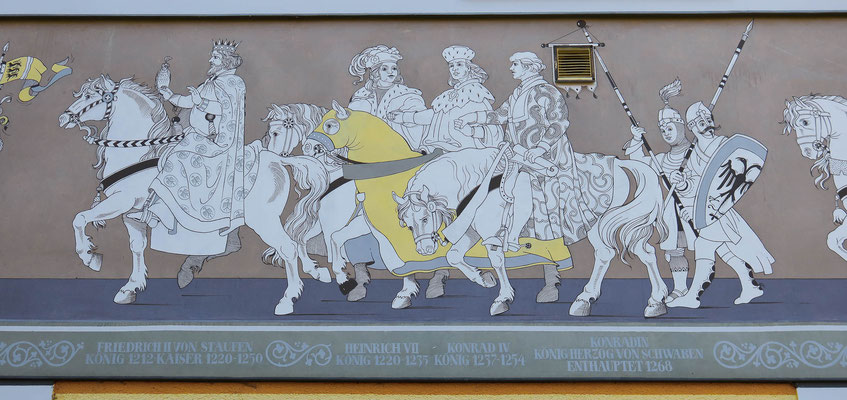

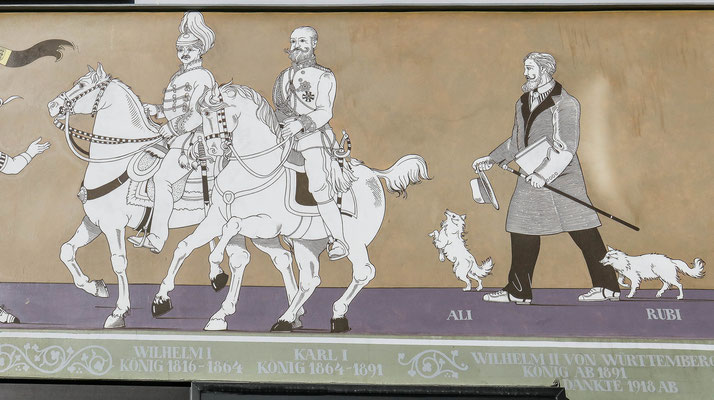

Mein Besuch in Lorch hatte diesmal das Ziel, den kleinen Fürstenzug, der auf der Fassade der Rathausapotheke angebracht ist, näher in Augenschein zu nehmen.

Mit meiner Kamera ausgerüstet, machte ich mich auf den Weg.

Die Wandmalerei auf der Südseite der Fassade zeigt auf einer Länge von 16 Metern die Herrscher Schwabens und Württemberg von Kaiser Friedrich I. Barbarossa bis König Wilhelm II.

> > >

Die Westseite zeigt die Umbettung von Herzog Friedrich I. Dies wurde ebenfalls von Hans Kloss geschaffen.

Es wird auch noch einen 3. Teil von „Unterwegs in Lorch“ geben, wo ich die sehenswerte Stadtkirche zeige.

Und natürlich werde ich auch, wie schon oben angekündigt, das Rundbild im Kloster Lorch näher vorstellen.

Portale in Katalonien

Immer wieder stehe ich staunend vor imposanten Portalen.

Heute zeige ich euch einige Fotos, die ich aus meinen Urlauben in Katalonien mitgebracht habe.

Dieses und das nächste Foto zeigt das Marmorportal der Basilica de Santa Maria in Casteló d’Empúries

Die Basilika Santa Maria wurde 1285 im gotischen Stil gebaut.

Anfang des 15. Jahrhundert wurde sie mit diesem prachtvollen Portal fertig gestellt.

Es zeigt links und rechts der Pforte 12 Apostel. Die Mutter Gottes mit Kind und den Heiligen 3 Königen ist im Tympanon zu sehen.

Portal der Klosterkirche Santa Maria in Ripoll.

Das bedeutendste Kunstwerk stammt aus dem 12. Jahrhundert.

Die Vorderseite ist mit einem Relief aus der Mitte des 12. Jahrhunderts versehen. Dies besteht aus 7 Ebenen, sogenannten „Registern“. In der Mitte findet sich Christus als Weltherrscher, umgeben von den Symbolen der vier Evangelisten. Zahlreiche mythologische Tiere stellen die Todsünden dar. Das Portal flankieren zwei teilweise zerstörte Statuen der Apostel Petrus und Paulus. Außerdem finden sich Szenen aus dem Leben der Apostel sowie Darstellungen der 12 Monate.

https://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Ripoll

Das Eingangsportal der Kirche Sant Cristòfel in Beget ist von fünf hintereinander liegenden halbrunden Steinbögen überwölbt. Die beiden äußeren Bögen stützen sich auf jeder Seite auf Säulen. Alle vier Säulen enden in stark verwitterten Kapitellen, die mythologische Tierfiguren tragen. Das Tympanon oder Giebelfeld ist flach und von einem im Querschnitt viereckigen Fries abgeschlossen.

Das Nordportal der Prieure Serrabona

Der Bogen aus einem kräftigen Rundstab, ist mit Flachrelief dekoriert. Er steht auf zwei etwas dickeren Säulen, die mit figürlich skulptierten Kapitellen, ausgestattet sind. Die Kapitelle und die Säulen darunter sind aus rosafarbenem Marmor.

https://de.wikipedia.org/wiki/Prieur%C3%A9_de_Serrabone

Weitere Fotos aus Katalonien sind in meiner Fotogalerie zu sehen.