Die Sage vom Nachtigallenwäldchen

Im 12. Jahrhundert galt das Kloster Himmerod in der Eifel als das eigentliche Zuhause der Nachtigallen. Hier sangen sie in der Abenddämmerung ihr wunderschönes Lied und verzauberten jeden, der sie hörte. Auch die Mönche, die in den Kreuzgängen und im Klostergarten wandelten, lauschten ihren wunderbaren Melodien.

Doch die verführerischen Klänge rührten auch an verborgenen Sehnsüchten. So manches fromme Mönchsherz erinnerte sich schmerzlich an die entsagten weltlichen Dinge und verspürte plötzlich eine neue, ungewohnte Abenteuerlust.

Als der heilige Bernhard von Clairvaux die Abtei besuchte und in die Herzen der Mönche blickte, erfüllte ihn das mit tiefer Betrübnis. Er sah den inneren Zwiespalt und war erschüttert, wie sehr das friedliche Gemüt seiner Brüder unter der Macht des Gesangs litt.

Der Heilige wurde so zornig, dass er sich nicht mehr beherrschen konnte und seinen Unmut laut im Klosterwald herausschrie. Das erschreckte die Nachtigallen sehr, sodass sie aufgeregt zwischen den Bäumen umherflatterten. Dann sangen sie ein letztes, klagendes Lied – und verließen für immer den heiligen Ort.

Viele von ihnen flogen den Rhein entlang bis zu dem stillen Tal bei Honnef. Dort fanden sie im Wäldchen am Fuße des Drachenbergs einen geeigneten Ort, um sich im Schutze des Bergrückens niederzulassen.

Die Wanderer, die durch den Wald kamen, lauschten wohlwollend und verzückt dem Gesang der neuen Bewohner. Eingenommen vom schönen Klang der Nachtigallenlieder, deutete jeder den Gesang auf seine Weise – abhängig von Stimmung und Gemüt.

(Mit freundlicher Genehmigung von https://www.drachenwolke.com/ )

... und hier könnt ihr über das Kloster Himmerod mehr erfahen.

Unterwegs in Neuerburg - Teil 2

Die Pfarrkirche St. Nikolaus liegt im "Burgfried", einer Anhöhe unterhalb der Burg.

Sie wurde 1492 spätgotischischen Stil unter Cuno II., Graf von Manderscheid-Blankenheim, Herr von Neuerburg erbaut

Der Torturm an der Pfarrkirche ist der mittelalterliche Eingang zum ersten Burgabschnitt und gleichzeitig Glockenturm. Nach dem Großbrand von 1818 wurde er im alten Stil wieder aufgebaut.

Unterwegs in Neuerburg - Teil 1

Neuerburg in der Eifel hat einige Sehenswürdigkeiten zu bieten.

Am eindrucksvollsten ist zweifellos die Burg, die ich in meiner Schlösser/Burgen/Klöster-Rubrik vorstelle und die auch das Stadtbild prägt.

Hier auf dem Foto gehe ich gerade über den Marktplatz zum Marktbrunnen, den man ganz klein links im Hintergrund sehen kann.

Seine Figuren haben bewegliche Gelenke, die man nach Lust und Laune verstellen kann.

Die Kirche St. Luzia in Eschfeld

In Eschfeld, einer kleinen Gemeinde im Dreiländereck Deutschland, Belgien Luxemburg befindet sich eine besondere Kirche, die Pfarrkirche St. Luzia.

Pastor Christoph März hat von 1906 bis 1921 die Kirche mit Motiven des Alten Testaments und Neuen Testaments sowie aus der Kirchengeschichte, bestehend aus über 1.000 Figuren und 150 Tieren, eigenhändig ausgemalt. Für einige Figuren standen ihm Einwohner Modell. Die Gemälde bedecken jeweils die maximale Grundfläche der betreffenden Bauteile. Auffallend ist die wiederkehrende Verwendung von intensivem Blau und strahlendem Gold als Symbolfarben. Auch die Abbilder sämtlicher Päpste und vieler Kirchenmänner wurden an den Wänden verewigt.

Eines zeigt die Ausmalung jedoch nicht: ein Kreuzigungsmotiv. Stattdessen hängt über dem Eingang zur Sakristei ein Ölgemälde aus der flämischen Van-Dyck-Malerschule. Pfarrer März kaufte das Bild aus eigenen Mitteln. Er wollte es offenbar nicht selber malerisch kommentieren.

Leider stürzte der Pastor im Jahr 1931 vom Gerüst. Man brachte den Schwerverletzten noch ins Krankenhaus nach Prüm, doch es war zu spät. Auf dem Sterbebett soll sein letzter Wille gewesen sein, ihm einen Pinsel ins Grab mitzugeben, da er glaube, dass es sicher auch im Himmel noch einiges zu verschönern gebe. So die Legende.

Unterwegs in Clerf (Clervaux), Luxemburg

Clerf ist eine Stadt und Gemeinde in Luxemburg in der Nähe der deutschen Grenze.

Die Stadt kann viele Sehenswürdigkeiten aufweisen. Ich entschied mich für die drei größten, die man schon von Weitem sehen kann: Die Basilika, das Schloss und die Abtei Saint Maurice.

Heute stelle ich die Basilika vor.

Die beiden Patrone der Kirche sind die Brüder Kosmas und Damian, Ärzte und Märtyrer.

Die Kirche wurde 1910-1912 im spätromanischen Stil erbaut und steht westlich des Schlosses.

Auf dem Weg zur Ruine Dasburg . . .

. . . kamen wir durch Irrhausen, einem kleinen Ort im Eifelkreis Bittburg-Prüm.

Am Ortsausgang befindet sich kurz hinter der Brücke über die Irsen die Candels-Kapelle, einer Privakapelle, die im Jahr 1912 von Johann und Maria Candels gebaut wurde.

An dieser Stelle hatte ein eisernes Pestkreuz aus dem Jahr 1700 gestanden; es ist noch erhalten und steht nun links vor der Kapelle. Nach Angaben der Nachfahren der Erbauer wurde die Kapelle aus Dank über die Heilung nach einer Erkrankung erbaut. Sie ist dem heiligen Herz Jesu geweiht.

Fahrt durch das Ahrtal

In unserem Urlaub haben wir einige Ziele herausgesucht, die wir besuchen wollten. Natürlich handelt es sich vorwiegend um Burgen, Schlösser und Klöster.

In dieser Gegend hat man ja die Auswahl und wir hätten unseren Urlaub verlängern müssen, um noch mehrere anzusehen.

Natürlich sind im Ahrtal immer noch die Auswirkungen der Flutkatastrophe zu sehen. Es muss immer noch viel gebaut und aufgeräumt werden.

Ich bin wieder da!

Sicher habt ihr euch gewundert, warum es hier in letzter Zeit ruhig war.

Der Grund: Ich habe in der Südeifel einen erholsamen Urlaub verbracht.

Natürlich habe ich viele Fotos mitgebracht, die ich euch nicht vorenthalten will.

Also: Es wird hier bald weitergehen.

Ausflug zum Katharinenberg

Dieser schattenspendende „Hausberg“ in Wunsiedel (Fichtelgebirge) ist eine wahre Oase der Ruhe.

Der Berg hat den Namen vom ältesten Bauwerk der Stadt, der Ruine der Wallfahrtskirche Sankt Katharina.

Sie wurde 1350 erbaut und erstmals 1364 in einem Ablassbrief erwähnt. Im Jahre 1462 wurde die Kirche durch ein böhmisches Heer zerstört. Sie wurde dann bis 1470 wieder erneuert.

Die Kirche ist der Heiligen Katharina aus Alexandrien geweiht war damals eine bedeutende Pilgerstätte.

Die Hammerherren von einst...

Auf einer Anhöhe über der Fichtelnaab steht in Grötschenreuth das noch heute imposante Schloss. Es wurde um 1611 errichtet.

Der Portalturm kam dann allerdings erst um 1870 dazu und die beiden Ecktürme mit den Kuppeln wurden 1927 angefügt.

Das Schloss ist heute in Privatbesitz.

Was Pfarrer so alles predigen...

Oberpfälzer Karpfen

Jede Menge solcher "phantastischen Karpfen"

liefen schwammen mir beim Rundgang in Tischenreuth über den Weg. Einige davon habe ich vor die

Linse bekommen. Ihr könnt sie in der nachfolgenden Bildergalerie sehen.

Die Oberpfalz zählt etwa 3.000 Betriebe, die auf ca. 10.000 ha Teichfläche Karpfenteichwirtschaft betreiben.

Schon im Mittelalter fand das größte Fischessen am 6. Juni 1179 statt. Damals wurde die Klosterkirche der Zisterzienser in Waldsassen eingeweiht.

Sogar Kaiser Friedrich Barbarossa mit 6.000 Mann Gefolge kamen zur Weihe der Kirche angereist. Die hohen weltlichen und kirchlichen Würdenträger wollten bei dieser Gelegenheit natürlich auch fürstlich tafeln. Da aber die Zisterzienser auf Grund ihrer Ordensregel kein Fleisch warmblütiger Tiere essen durften, wurde dieses Festgelage zum größten Fischessen des Mittelalters.

Damals war Fisch kein Armeleuteessen. Der Karpfen kostete das achtfache vom Rind- und das zwölffache von Schweinefleisch. Somit war der Verkauf von Fischen ein einträgliches Geschäft.

Auf dem Rosenmarkt

Die Rose sprach zum Mägdelein:

Ich muss dir ewig dankbar sein,

dass du mich an den Busen drückst

und mich mit deiner Huld beglückst.

Das Mägdlein sprach: O, Röslein mein,

bild dir nur nicht zuviel drauf ein,

dass du mir Aug und Herz entzückst.

Ich liebe dich, weil du mich schmückst.

Wilhelm Busch (1832 - 1908)

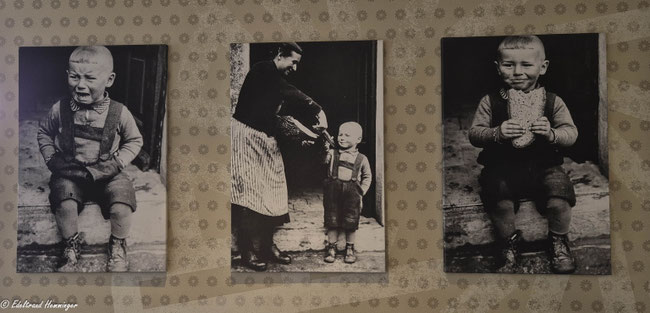

Es war Sonntag...

... als Klein-Traudi mit diesen Kätzchen spielte.

Warum Sonntag?

Wochentags trug ich eine rote und sonntags kam eine frisch gebügelte weiße Haarschleife ins Haar.

Auf jeden Fall hatte ich großen Spaß mit den Kätzchen und ich kann mich sogar noch gut daran erinnern, als mein Vater mich auf den Schemel stellte und fotografierte.

Hummel-Figuren

Ich war schon ewig nicht mehr auf einem Flohmarkt. Im Nachbarort wurde bei bestem Wetter einer abgehalten – ich überlegte nicht lange und ging hin. Mir liegt eigentlich nicht das Gedränge bei solchen Veranstaltungen, aber man kann mit Glück schöne Schnäppchen machen und Sachen ergattern, worüber mach sich letztendlich freut.

So gelangte ich an einen liebenswerten Glücksbringer.

Er strahlte mich lächelnd an und sagte zu mir: „Nimm mich mit“.

Bald danach war er sicher eingepackt in meiner Tasche.

Die Figuren von Hummel (heute Goebel) begleiten mich schon mein ganzes Leben.

Ein paar Erbstücke sind mein Eigentum.

Vor einigen Jahren besuchte ich das Berta-Hummel-Museum in Massing. Es ist das Geburtshaus von Berta Hummel.

Man erfährt viel Interessantes über das Leben der Künstlerin.

Die Farbe Rot - oder tierische Überraschung

Als ich mit diesem Bild von meiner Fotopirsch zuhause ankam, habe ich das Foto erstmal bearbeitet.

Wäre die Tasche auch rot gewesen, hätte ich sie da stehen lassen.

Aber mit der KI bei Lightroom lässt sich sowas leicht wegzaubern.

Also startete ich das Programm und ich staunte nicht schlecht über das Ergebnis:

Auf den Spuren der Kelten - Teil 2

Schon 2018 besuchte ich in Erkenbrechtsweiler die keltische Ausgrabungsstätte und das Zangentor.

Seit dem Sommer 2024 kann man das keltische Erbe neu entdecken. Denn das Heidengrabenzentrum macht die beeindrduckende Geschichte des größten Oppidums auf dem europäischen Festland lebendig.

Ich erlebte interaktive Ausstellungen, die das Leben der Kelten, die vor über 2000 Jahren hier auf dem Gebiet, das heute als Region am Heidengraben bekannt ist, auschaulich darstellen. Man steht regelrecht symbolisch vor den Toren der Siedlung, geht an Märkten, wo Felle dargeboten werden, oder Handwerkern vorbei.

Unterwegs in Waldkirch

Auf der Fahrt zum Kloster Lioba kamen wir durch Waldkirch im Breisgau.

Nach einem köstlichen Mittagessen und einem exzellenten Espresso gingen wir zur Elz, die nur ein paar Schritte vom Restaurant entfernt ist.

Ein bisschen Toskana vor den Toren Freiburgs

Im Freiburger Stadtteil Günterstal liegt das Kloster Lioba.

In den Jahren 1907 bis 1913 ließ der Oberamtsrichter August Wohlgemuth von dem Architekten Fritz Seitz eine Villa im toskanischen Stil erbauen. Von seinem Bruder Wilhelm Wohlgemuth wurden im Inneren des Atriums Wandbilder in Freskotechnik ausgeführt, die u. a. einen Zyklus der vier Jahreszeiten darstellen.

Im Jahr 1927 zwingen Inflation und Weltwirtschaftskrise August Wohlgemuth, die Villa zu verkaufen.

Als Käufer findet sich der „Verein der Schwestern von der hl. Lioba e.V.“

Im gleichen Jahr wird die Schwesterngemeinschaft als „Kongregation des Ordens der Benediktinerinnen“ päpstlich anerkannt, die „Villa Wohlgemuth“ wird zum Mutterhaus.

Die Schwestern übernehmen pädagogische, soziale und kirchliche Aufgaben und pflegen den liturgischen Gesang.

In den Jahren 1925 bis 1933 war Edith Stein häufig Gast im Kloster.

Unterwegs in Weißenburg Teil 2

Die Andreaskirche

Ab 1294 entstand anstelle eines romanischen Vorgängerbaus eine gotische Staffelhalle. Vollendet wurde sie im Jahr 1327.

Hundert Jahre später wurde ein neuer Hallenchor errichtet.

Der insgesamt 65 Meter hohe Andreasturm ist der Ostturm der Kirche und wurde nachträglich in mehreren Etappen zwischen 1459 und 1520 am Chor hinzugefügt.

Eine umfangreiche Restaurierung der Kirche fand 1891/92 statt, wobei das Langhaus zu einer Basilika umgestaltet wurde. Eine weitere Restaurierung fand ende des 20. Jahrhundert statt.

Unterwegs in Weißenburg (Bayern) Teil 1

Das im Norden der Weißenburger Altstadt gelegene Stadttor war ursprünglich ein Teil der um 1200 entstandenen Stadtmauer. Der Torturm wurde im 14. Jahrhundert gebaut, sein Obergeschoss kam im 17. Jahrhundert dazu.

Am Ellinger Tor lässt sich ein Stück Stadtgeschichte ablesen: auf der rechten Hälfte kann man das erste Stadtwappen sehen (1241), links gegenüber das zweite Wappen Weißenburgs aus dem Jahr 1481.